【计量地理学】实验六 地理属性空间插值

一、实验目的

本次实验的主要目的在于熟练掌握空间克里格法插值的理论基础,包括其核心概念和步骤,能够通过数据可视化和统计分析方法识别数据中的异常值,并且掌握数据正态性的检验方法,理解正态分布对克里格法的重要性,最后在GIS软件中,学习如何进行克里格法的空间插值,包括参数设置、搜索领域调整、交叉验证等步骤,熟练掌握如何优化模型以提高预测精度并制图得到结果。

二、实验内容

- 异常值的识别与处理

- 正态分布检验与数据转换

- 变异函数分析

- 空间插值

- 地图制图

三、实验过程

(一)异常值的识别与处理

在上午的实验过程中,我已经利用MATLAB软件通过计算四分位间距,以此来确定异常值的上下限来检测数据中的异常值,得到结果为:pH值中无异常值,而有机质与全氮数据中则分别有一定量的异常值:

有机质结果:

全氮结果:

因此对数据进行异常值处理,即删除异常值,需要注意的是,一个样点可能只有某个属性为异常值其他属性正常,因此我们不能完全删除该样点,最终得到pH值的样点个数为:658,有机质的样点个数为652,全氮的样点个数为647。

(二)正态分布检验与数据转换

在上午的实验中,我们已经通过观察三种属性数据的Q-Q图,基本得出了三种属性数据是否具有正态性的判断:pH值不具有正态性,有机质具有较弱的正态性,而全氮具有较强的正态性,此次实验中我们利用SPSS中的【单样本K-S】检验工具进行正态分布检验,得到结果如下所示:

| 数据 | 结果 | 处理 |

| Ph |

| P值小于0.05,因此拒绝原假设,认为数据不符合正态分布,将数据进取对处理。 |

| 有机质 |

| P值小于0.05,因此拒绝原假设,认为数据不符合正态分布,将数据进行三次方后开根号处理。 |

| 全氮 |

| P值大于0.05,因此接受原假设,认为数据符合正态分布,无需进行额外的数据处理。 |

- 变异函数分析

通过上述步骤得到去除异常值并且符合正态分布的数据后,我们即可进入ArcGIS中进行数据分析与地图绘制的步骤中,这一部分我们已经在GIS空间分析的实验课中进行了详细的学习,在此不过多赘述,仅作简单阐述。

在变异函数分析部分,我们可以利用直方图、正态Q-Q图与全局趋势分析三种方法进一步了解数据,了解数据特性后,此次实验中我们选择【克里金法/协同克里金法】—>【普通克里金】对数据进行插值:

- 空间插值

根据我们在上述过程中分析得到的特性,我们可以在地统计向导中通过调整方向变异函数、搜素领域等相关参数以优化预测模型,最后在如下图所示的交叉验证结果中,我们可以查看每个样点的测量值与预测值,它们之间的误差与综合的预测误差,用以比较检验我们的插值结果:

最后点击完成,即可得到克里金法的插值结果图,并进入我们的制图部分。

- 地图制图

将上述步骤得到的三种土壤属性插值结果的空间分布地图进行制图,并依据个人审美进行了一系列的美化,最终得到结果如下所示:

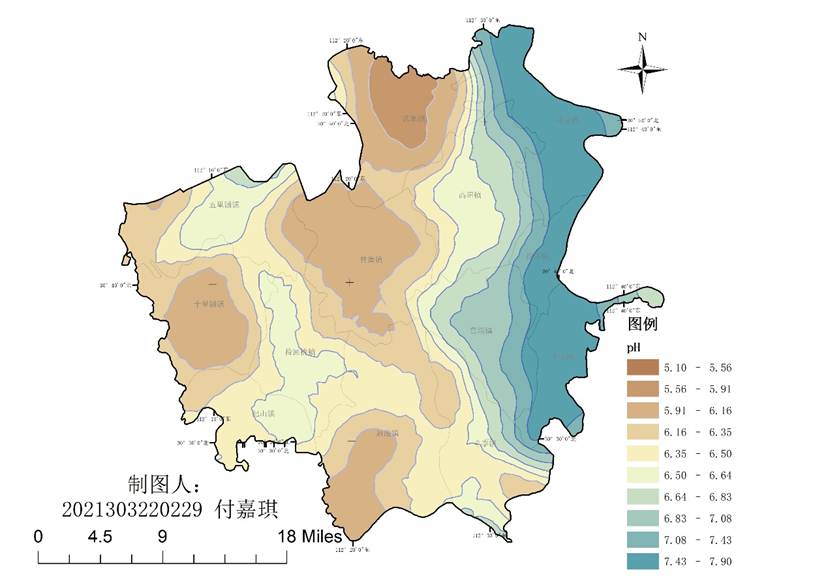

pH:

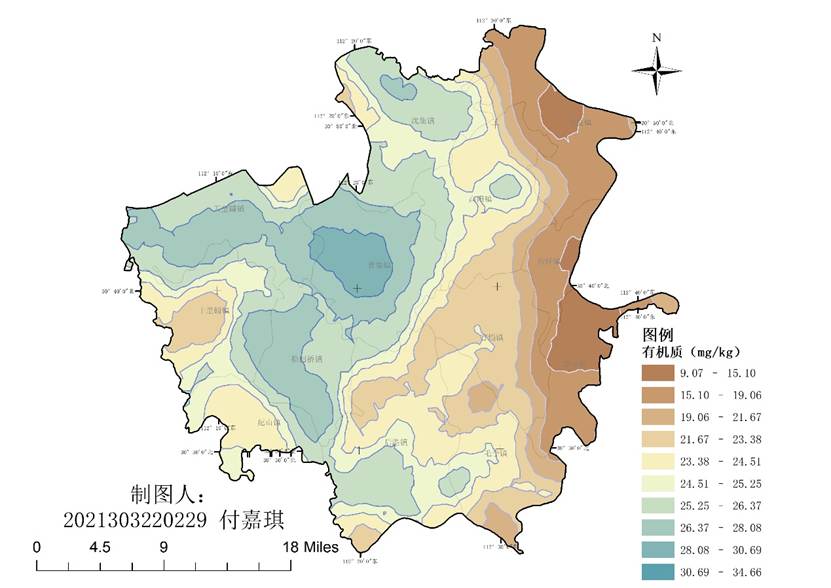

有机质:

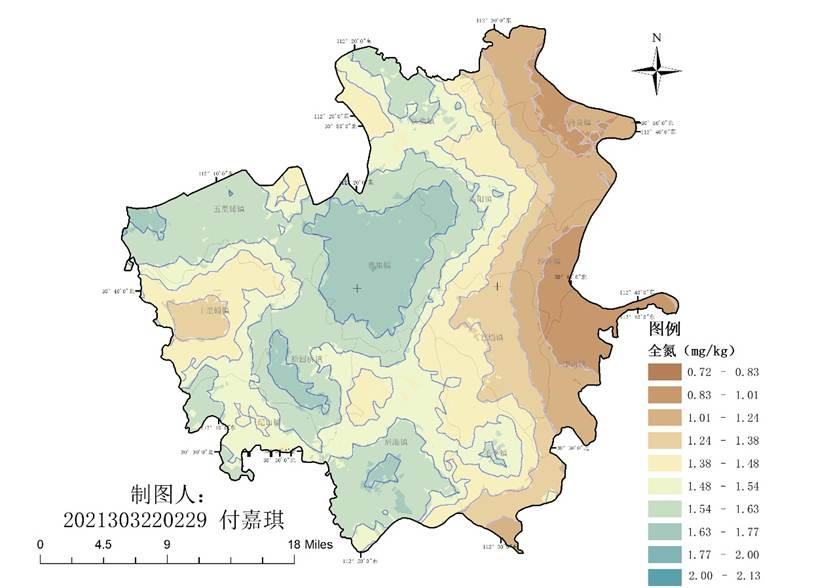

全氮:

四、实验结果分析

不同点:

- pH值:通过观察插值结果图可以看到,pH值的插值结果为东高西低,即东部土壤碱性较强,西部土壤酸性较强,总体而言呈中性,且空间分布连续成片,破碎化程度较小;

- 有机质:有机质的插值结果同样为南北走势,与pH值不同的在于东部有机质含量较低,而西部有机质含量较高,与pH值呈相反的趋势,空间分布的破碎化程度加深;

- 全氮:与上述的有机质数据与pH值数据相比,全氮数据的分布与有机质的分布相近,即东部全氮含量较低,而西部全氮含量较高,等值线走势依然为南北走势,且可以明显观察到空间分布更为破碎化。

相同点:

研究区域位于北纬38°40′,东经112°30′,大致位于我国山西省的中部地,三种土壤属性的等值线走势均为南北走势,基本与镇与镇间的区划线相重合,pH等值线的重合相较不够明显,有机质与全氮则与镇区划线重合较为明显,全氮等值线重合最甚,可以看到不仅南北走向有重合态势,东西走向也具有一定的重合态势,合理判断为:不同镇之间由于地理环境差异、耕收农作不同等等从而导致了土壤间的差异,更深入的空间分布特征及其成因,有待于后续结合地形、人口、气候等因素进行更为详细准确的分析与判断。

五、实验心得

本次实验与下午的实验一脉相承,进一步加深了对地理学分析的相关工具和方法理解,包括数据异常值处理、正态分布检验、克里金插值法等,并最终利用ArcGIS软件绘制得到插值结果图,其中许多步骤我们在其它的实验课内容中已经有了较为详细的练习,因此本次实验的重心落在了对相关结果的输出与美化中,但在实验过程中依然加深了对克里格法的相关理解,并解决了自身过去在理论课上的一些疑惑。