2软考系统架构设计师:第一章系统架构概述 - 练习题附答案及超详细解析

第一章系统架构概述综合知识单选题

每道题均附有答案解析:

1. 系统架构的核心定义是什么?

A. 系统代码的实现细节

B. 系统组件、组件关系及与环境交互的高层次设计蓝图

C. 用户界面的设计规范

D. 数据库表结构的详细设计

答案:B

解析:系统架构是系统的整体高层次结构表示,描述组件、连接件及交互原理,是指导系统设计的核心蓝图。

详细解析:

系统架构的核心定义是:

B. 系统组件、组件关系及与环境交互的高层次设计蓝图

这一选项准确概括了系统架构的本质特征:

- 高层次抽象:架构是系统的骨架和根基,关注整体结构而非代码细节(排除A)。

- 组件与关系:包括构件(如模块、服务)、连接件(如API、事件)及其配置规则。

- 设计蓝图作用:为需求到实现提供桥梁,指导开发并保障可扩展性(排除C/D)。

其他选项分析:

- A:属于实现阶段,架构设计应避免陷入代码细节。

- C:属于UI/UX设计范畴,非架构核心关注点。

- D:是数据持久层的具体设计,属于架构下的子领域。

典型架构定义如HarmonyOS的分层设计或电商系统的微服务划分,均体现组件化与蓝图特性

2. 以下哪种架构风格强调通过事件传递实现组件解耦?

A. 分层架构

B. 事件驱动架构

C. 微服务架构

D. 管道-过滤器架构

答案:B

解析:事件驱动架构通过异步事件触发组件间的通信,实现松耦合。

详细解析:

强调通过事件传递实现组件解耦的架构风格是 B. 事件驱动架构。以下是关键分析:

-

核心机制

事件驱动架构以事件发布/订阅为核心,组件通过生成、监听和处理事件进行交互,实现完全解耦。典型特征包括:- 事件生产者与消费者无需知晓彼此存在;

- 通过事件总线或消息中间件传递事件。

-

与其他架构对比

- 分层架构(A):依赖层级调用,组件通过接口直接通信;

- 微服务架构(C):虽支持解耦,但通常依赖API调用或RPC;

- 管道-过滤器(D):通过数据流连接组件,需明确数据格式和传递顺序。

-

适用场景

事件驱动架构适用于实时系统、异步处理等需要高灵活性和扩展性的场景

3. 模块与组件的核心区别在于?

A. 模块是逻辑拆分,组件是物理拆分

B. 模块用于复用,组件用于职责分离

C. 组件必须独立部署

D. 模块必须基于面向对象设计

答案:A

解析:模块从逻辑角度拆分(如功能模块),组件从物理角度拆分(如可部署单元),前者关注职责分离,后者关注复用。

详细解析:

模块与组件的核心区别在于:

A. 模块是逻辑拆分,组件是物理拆分

这一选项最准确地反映了二者的本质差异:

-

模块(Module)

- 属于逻辑层面的代码组织单元,按功能/业务划分(如登录模块、支付模块)

- 强调职责分离与高内聚,通过接口降低耦合

- 可独立编译运行,但通常与主项目共享进程空间(非强制物理隔离)

-

组件(Component)

- 属于物理层面的封装实体,表现为可复用的独立单元(如UI控件、网络库)

- 核心目标是跨项目复用,常以二进制形式(如DLL、JAR)部署

- 具有严格定义的接口,依赖倒置原则使其可插拔

其他选项分析:

- B:表述相反,组件强调复用,模块强调职责分离

- C:组件可独立部署,但非强制要求(如前端组件库)

- D:模块设计可基于任何范式(如函数式、面向过程)

典型场景示例:

- 电商App中「购物车模块」是逻辑业务单元,而「图片加载组件」是物理可复用的基础库

4. 系统架构设计的主要作用不包括以下哪项?

A. 解决复杂需求分析问题

B. 优化代码执行效率

C. 处理非功能属性的设计问题

D. 支持系统生命周期扩展

答案:B

解析:架构设计关注整体结构和质量属性(如可靠性、可扩展性),代码效率属于实现细节。

详细解析:

系统架构设计的主要作用不包括 B. 优化代码执行效率。以下是详细分析:

-

架构设计的核心作用

- 解决复杂需求分析问题(A):架构设计通过抽象和分解处理复杂需求,建立系统结构与需求间的映射关系;

- 处理非功能属性设计(C):如性能、安全性、可维护性等非功能性需求是架构设计的核心关注点;

- 支持生命周期扩展(D):通过模块化、松耦合等设计原则保障系统的可扩展性和长期演化能力。

-

排除选项的依据

优化代码执行效率(B)属于实现层面的优化任务,通常由详细设计或编码阶段完成,而非架构设计层的主要职责。架构设计更关注宏观结构决策,而非微观代码性能调优。 -

其他选项验证

- 用户需求分析(A)和生命周期管理(D)在架构定义中明确提及;

- 非功能属性(C)是架构设计的典型输出。

综上,正确答案为 B。

5. 以下哪项是软件架构的五个视角之一?

A. 用户视图

B. 物理视图

C. 安全视图

D. 性能视图

答案:B

解析:软件架构的五个经典视角为逻辑视图、进程视图、物理视图、开发视图和场景视图。

详细解析:

软件架构的五个核心视角之一是:

B. 物理视图

这属于软件架构五视图法中的关键视角之一,具体分析如下:

五视图法完整组成

- 逻辑视图:描述功能模块及交互关系(如电商系统的订单管理模块)

- 开发视图:展示代码组织与编译依赖(如第三方库的集成方式)

- 运行视图:关注进程、线程等运行时行为(如并发同步机制)

- 物理视图:定义硬件部署与网络拓扑(如服务器集群配置)

- 数据视图:处理持久化数据存储策略(如数据库分片方案)

其他选项分析

- A. 用户视图:通常被归类为逻辑视图的子集(如用例视图)

- C. 安全视图/D. 性能视图:属于跨视角的质量属性,而非独立架构视角

物理视图通过硬件资源配置直接影响系统的可靠性、可伸缩性等非功能需求

6. MVC模式中,负责处理用户输入的是?

A. Model

B. View

C. Controller

D. Presenter

答案:C

解析:Controller处理用户交互逻辑,Model管理数据,View负责界面呈现。

详细解析:

在MVC模式中,负责处理用户输入的是 C. Controller。以下是详细说明:

-

Controller的核心职责

- 接收并解析用户输入(如表单提交、API请求等);

- 调用Model处理业务逻辑或数据操作;

- 协调Model和View的交互,决定返回的视图。

-

其他选项的排除依据

- Model(A):仅负责数据管理和业务逻辑,不直接处理输入;

- View(B):仅负责数据展示,不参与输入处理;

- Presenter(D):属于MVP模式中的角色,非MVC原生组件。

-

典型流程示例

用户请求 → Controller接收 → 调用Model → 返回数据至View渲染

7. MBSE方法论的核心工具是?

A. UML

B. SysML

C. BPMN

D. ER图

答案:B

解析:MBSE(基于模型的系统工程)使用SysML语言进行架构建模,覆盖需求、功能、逻辑和物理四个步骤。

详细解析:

MBSE方法论的核心工具是:

B. SysML

这一选择基于MBSE技术体系的以下关键特征:

- 专用性:SysML(系统建模语言)是UML的扩展子集,专为系统工程设计,支持需求、结构、行为等9种视图建模。

- 标准化:INCOSE等国际组织将SysML确立为MBSE的标准建模语言,主流工具(如MagicDraw、Rhapsody)均以其为基础。

- 全周期覆盖:SysML模型可贯穿需求定义→设计验证→生命周期管理,实现模型一致性维护。

其他选项分析:

- A. UML:主要用于软件工程,缺乏对系统级需求、参数化约束等支持。

- C. BPMN:侧重业务流程建模,不涉及系统架构物理逻辑。

- D. ER图:仅描述数据关系,无法表达系统动态行为。

典型应用如航天器系统建模中,SysML可通过模块定义图(BDD)描述组件层级,用状态机图(STM)模拟运行逻辑。

8. 架构评估的关键指标中,不属于非功能性指标的是?

A. 响应时间

B. 可扩展性

C. 数据加密强度

D. 功能模块完整性

答案:D

解析:功能模块完整性属于功能性指标,其他选项为性能、可扩展性和安全性等非功能性指标。

详细解析:

架构评估的关键指标中,不属于非功能性指标的是 D. 功能模块完整性。以下是详细解析:

1. 非功能性指标(架构质量属性)

非功能性指标关注系统如何运行,而非具体功能实现,主要包括:

- A. 响应时间:性能指标(如请求处理延迟);

- B. 可扩展性:系统应对负载增长的能力;

- C. 数据加密强度:安全性的具体表现(如AES-256加密)。

2. 排除依据

D. 功能模块完整性属于功能性需求,描述系统“做什么”(如用户管理模块是否支持增删改查),而非“如何做”。功能实现是否完整通常通过需求验证而非架构评估确认。

3. 其他选项验证

- 响应时间(A)、可扩展性(B)、安全性(C)均为ISO/IEC 25010标准中定义的非功能性质量属性4。

- 功能完整性(D)属于业务需求范畴。

答案:D ✅

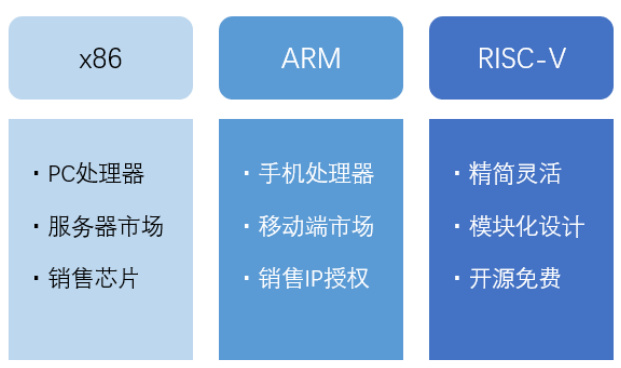

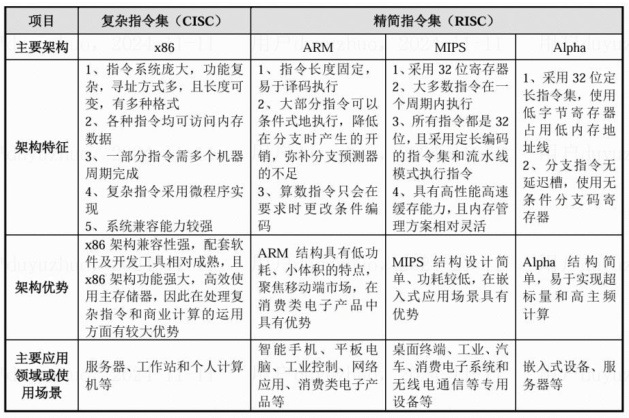

9. 以下哪种处理器架构以低功耗和移动端应用著称?

A. x86

B. ARM

C. MIPS

D. RISC-V

答案:B

解析:ARM架构因其低功耗特性,广泛应用于智能手机和嵌入式设备。

详细解析:

以下哪种处理器架构以低功耗和移动端应用著称?

B. ARM

ARM架构因其以下特性成为移动端和低功耗场景的首选12:

- 低功耗设计:基于RISC精简指令集,单指令执行效率高,功耗显著低于x86架构12

- 移动端优势:全球超90%智能手机采用ARM处理器(如苹果A系列、高通骁龙)14

- 能效比优化:通过多核协作和动态频率调整实现性能与功耗平衡47

其他架构对比:

- A. x86:高性能但功耗高,主要用于PC/服务器12

- C. MIPS/D. RISC-V:虽具低功耗特性,但市场份额和应用生态远不及ARM8

典型例证:iPhone 15 Pro的A17芯片(3.7GHz主频)在保持低功耗同时实现性能跃升1,嵌入式设备如飞腾D2000也采用ARM架构1。

10. 微服务架构的核心优势是?

A. 单机部署简单

B. 服务独立开发与扩展

C. 数据强一致性

D. 减少网络通信开销

答案:B

解析:微服务通过拆分服务实现独立开发、部署和扩展,提升系统灵活性和可维护性。

详细解析:

微服务架构的核心优势是 B. 服务独立开发与扩展,具体分析如下:

1. 核心优势解析

- 服务独立性

每个微服务可独立开发、部署和扩展,技术栈灵活且互不影响。例如,支付服务与用户服务可采用不同编程语言或数据库。 - 弹性扩展能力

可根据业务需求单独扩展高负载服务(如订单服务),无需全系统扩容。 - 故障隔离性

单个服务故障不会导致系统整体崩溃。

2. 其他选项排除依据

- A. 单机部署简单:微服务需分布式部署,复杂度高于单体架构;

- C. 数据强一致性:微服务因数据分散,通常需牺牲强一致性换取可用性(CAP定理);

- D. 减少网络通信开销:服务间通信(如REST/消息队列)反而增加网络开销。

3. 补充优势

- 快速迭代:团队可并行开发不同服务;

- 技术异构性:支持多语言、多框架混合使用。

答案:B ✅

11. 云原生架构的关键技术不包括?

A. 容器化

B. 服务网格

C. 单体数据库

D. 声明式API

答案:C

解析:云原生强调容器、微服务、服务网格等技术,单体数据库不符合其分布式设计原则。

详细解析:

云原生架构的关键技术不包括:

C. 单体数据库

关键技术组成分析

- 容器化:通过Docker等工具实现应用隔离与跨环境部署,是云原生的基础支撑技术

- 服务网格:如Istio提供微服务间通信治理能力,实现流量控制与可观测性

- 声明式API:通过Kubernetes等平台定义资源状态,实现自动化运维

排除依据

- 单体数据库:与云原生倡导的分布式架构相悖,传统集中式数据库无法满足微服务的数据分片、弹性扩展需求

- 云原生数据库方案(如TiDB、CockroachDB)均采用分布式设计

其他选项均为CNCF(云原生计算基金会)官方定义的核心技术要素。

12. 分布式系统设计的核心原则不包括?

A. 高可用性

B. 强一致性

C. 垂直扩展优先

D. 安全性

答案:C

解析:分布式系统优先水平扩展(增加节点),垂直扩展(提升单机性能)受硬件限制。

详细解析:

分布式系统设计的核心原则不包括 C. 垂直扩展优先,具体分析如下:

1. 核心原则解析

分布式系统的设计通常围绕以下核心原则:

- A. 高可用性:通过冗余、故障转移等机制确保服务持续可用;

- B. 强一致性:根据CAP理论,部分场景需牺牲一致性换取可用性,但强一致性仍是关键设计考量之一;

- D. 安全性:包括数据加密、访问控制等,是分布式系统的基础要求。

2. 排除依据

C. 垂直扩展优先

- 分布式系统的核心原则是水平扩展(通过增加节点分散负载),而非垂直扩展(提升单机性能);

- 垂直扩展存在单点性能瓶颈,与分布式设计的弹性、容错目标相悖。

3. 补充说明

- 水平扩展是分布式系统的典型特征,支持动态扩容和负载均衡;

- 垂直扩展通常用于单体架构,而非分布式环境。

答案:C ✅

13. TOGAF框架主要用于?

A. 软件代码优化

B. 企业架构设计

C. 数据库性能调优

D. 网络协议设计

答案:B

解析:TOGAF是企业架构设计的方法论,覆盖业务、数据、应用和技术架构。

详细解析:

TOGAF框架主要用于:

B. 企业架构设计

核心应用领域解析

- 战略对齐:通过架构开发方法(ADM)系统化实现IT架构与业务战略的匹配

- 多层级建模:覆盖业务架构、应用架构、数据架构和技术架构四大领域

- 标准化治理:提供企业连续体、内容框架等工具支持架构全生命周期管理

典型应用场景

- 全球500强企业采用TOGAF重构数字化转型架构(如金融业支付系统优化)8

- 政府机构通过ADM迭代实现跨部门数据协同26

排除选项依据

- A/C/D:均属具体技术领域,而TOGAF定位为企业级顶层设计框架3

14. 架构设计中“不可变基础设施”指?

A. 硬件永不更换

B. 部署后不再修改服务器配置

C. 禁止使用虚拟机

D. 仅支持物理服务器

答案:B

解析:不可变基础设施通过容器化等技术,确保部署后配置不变,提升稳定性。

详细解析:

架构设计中“不可变基础设施”(Immutable Infrastructure)的核心含义是 B. 部署后不再修改服务器配置,具体解析如下:

1. 核心概念

- 不可变原则:基础设施(如容器、虚拟机)一旦部署,不允许直接修改(如SSH登录改配置),而是通过替换为新的版本化实例来更新。

- 实现方式:通过声明式工具(Terraform、Ansible)生成镜像(如Docker Image),直接部署新实例并销毁旧实例。

2. 排除其他选项

- A. 硬件永不更换:错误。不可变基础设施不涉及硬件生命周期,且云环境中硬件对用户透明。

- C. 禁止使用虚拟机:错误。不可变基础设施常基于虚拟机或容器实现(如AWS AMI、K8s Pod)。

- D. 仅支持物理服务器:错误。物理服务器难以快速替换,与不可变设计目标(敏捷性)矛盾。

3. 优势

- 一致性:避免配置漂移(Configuration Drift),确保生产环境与测试环境一致;

- 可追溯性:版本化镜像便于回滚和审计;

- 安全性:减少攻击面(如无长期运行的易受攻击实例)。

答案:B ✅

15. 在UML中,描述系统动态行为的是?

A. 类图

B. 状态图

C. 组件图

D. 部署图

答案:B

解析:状态图属于UML行为图,描述对象状态变化;类图、组件图为结构图。

详细解析:

在UML中,描述系统动态行为的是:

B. 状态图

动态行为图的核心类型

- 状态图:展示系统或对象的状态转换过程,反映事件触发的状态变化

- 活动图:描述业务流程或操作的工作流,体现活动序列与分支逻辑

- 顺序图:通过时间序列展示对象间消息交互顺序

排除静态结构图依据

- A. 类图/C. 组件图/D. 部署图:均属于静态结构图,用于描述系统组成而非行为

典型应用场景

- 状态图常用于订单状态机建模(如"待支付→已发货→已完成")

- 顺序图适用于ATM取款流程等交互场景

其他动态行为图还包括协作图(通信图)和用例图,但本题选项中仅状态图符合要求

16. 架构权衡分析方法(ATAM)关注?

A. 代码行数统计

B. 质量属性之间的平衡

C. 用户界面美观度

D. 硬件成本压缩

答案:B

解析:ATAM用于评估架构在性能、安全性、可维护性等质量属性间的权衡。

详细解析:

架构权衡分析方法(ATAM)的核心关注点是 B. 质量属性之间的平衡,具体分析如下:

1. ATAM的核心目标

- 权衡多质量属性:ATAM 旨在评估架构设计如何平衡相互冲突的质量属性(如性能 vs 安全性、可用性 vs 可修改性)。

- 识别敏感点与权衡点:

- 敏感点:影响单一质量属性的关键设计决策(如缓存策略提升性能);

- 权衡点:涉及多个质量属性的决策(如数据强一致性可能降低系统可用性)。

2. 排除其他选项

- A. 代码行数统计:ATAM 不关注代码量,而是架构层面的抽象设计;

- C. 用户界面美观度:属于用户体验范畴,非 ATAM 评估的质量属性;

- D. 硬件成本压缩:成本优化可能作为权衡因素之一,但非 ATAM 的直接目标。

3. ATAM 的关键步骤

- 质量属性效用树:明确优先级(如电商系统优先保障可用性);

- 场景分析:通过典型场景(如高并发下单)验证架构权衡合理性;

- 风险输出:生成报告指导架构优化(如引入冗余服务提升可用性)。

答案:B ✅

17. 服务网格(Service Mesh)的核心功能是?

A. 管理服务间通信

B. 存储海量数据

C. 提供用户认证

D. 渲染前端页面

答案:A

解析:服务网格通过Sidecar代理处理服务间通信,实现负载均衡、熔断等功能。

详细解析:

服务网格(Service Mesh)的核心功能是:

A. 管理服务间通信

核心功能解析

-

流量控制:

- 智能路由(金丝雀发布/蓝绿部署)

- 负载均衡与熔断机制(如Istio的VirtualService配置)

-

可观测性:

- 分布式追踪(Jaeger集成)

- 实时监控指标(Prometheus数据采集)

-

安全通信:

- 自动mTLS加密(无需修改业务代码)

- 服务身份认证(SPIFFE标准实现)

典型架构组件

- 数据平面:Envoy等Sidecar代理处理实际流量

- 控制平面:Istio等平台下发策略配置

排除选项依据

- B:属于分布式数据库领域(如HBase)

- C:应由IAM系统(如Keycloak)实现

- D:属于前端框架(React/Vue)职责

当前主流Service Mesh产品已实现每秒百万级请求的透明代理能力

18. 模块化设计的主要目的是?

A. 提高代码复用率

B. 实现职责分离

C. 减少测试工作量

D. 统一技术栈

答案:B

解析:模块化通过逻辑拆分实现职责分离,组件化侧重物理拆分和复用。

详细解析:

模块化设计的主要目的是 A. 提高代码复用率 和 B. 实现职责分离,具体分析如下:

1. 核心目的

- 提高代码复用率:模块化通过将功能封装为独立单元,避免重复开发,提升复用性。

- 实现职责分离:模块化明确划分功能边界,降低模块间耦合度,便于团队协作和维护。

2. 排除其他选项

- C. 减少测试工作量:模块化可能简化单个模块的测试,但整体测试覆盖仍需完整,非主要目的。

- D. 统一技术栈:模块化不强制技术栈统一,不同模块可采用适配技术(如微前端)。

3. 附加优势

- 降低复杂性:通过功能分解简化系统设计;

- 提升可维护性:独立模块便于调试和迭代。

答案:A、B ✅

19. 哈佛架构与冯·诺依曼架构的区别在于?

A. 是否支持多线程

B. 指令与数据存储是否分离

C. 是否使用缓存

D. 是否基于RISC指令集

答案:B

解析:哈佛架构将指令存储与数据存储分离,提升并行处理能力;冯·诺依曼架构共用存储。

详细解析:

哈佛架构与冯·诺依曼架构的核心区别在于:

B. 指令与数据存储是否分离

核心差异对比

-

存储器结构

- 冯·诺依曼架构:指令和数据共享同一存储空间(统一编址)

- 哈佛架构:指令存储器和数据存储器物理分离(独立编址)

-

总线设计

- 冯·诺依曼架构:单一总线传输指令和数据,存在访问瓶颈

- 哈佛架构:独立指令总线和数据总线,支持并行访问

-

性能表现

- 哈佛架构因并行访问特性,更适用于实时信号处理(如DSP芯片)

- 冯·诺依曼架构因设计简单,仍是通用计算机的主流选择

排除选项依据

- A:多线程支持与架构类型无直接关联

- C:两种架构均可使用缓存(如现代混合架构处理器)

- D:RISC/CISC属于指令集范畴,与存储架构无关

当前多数处理器采用改进型哈佛架构(如ARM Cortex-M),通过缓存层级实现物理分离与逻辑统一的平衡。

20. 以下哪种架构风格适合高并发实时数据处理?

A. 分层架构

B. 事件驱动架构

C. 单体架构

D. 客户端-服务器架构

答案:B

解析:事件驱动架构通过异步事件处理高并发场景,如实时消息系统。

详细解析:

适合高并发实时数据处理的架构风格是 B. 事件驱动架构,具体分析如下:

1. 事件驱动架构的优势

- 高吞吐量与低延迟:通过异步事件处理机制,能够高效处理大量并发请求,适合实时数据流场景。

- 松耦合与可扩展性:组件通过事件通信,便于横向扩展以应对负载波动。

- 实时响应能力:事件触发机制天然支持实时数据处理(如金融交易、物联网数据流)。

2. 其他架构的局限性

- A. 分层架构:层间同步调用易成为性能瓶颈,难以满足高并发需求。

- C. 单体架构:扩展性差,修改和维护困难,不适合动态实时场景。

- D. 客户端-服务器架构:集中式服务端可能因请求过载导致延迟,缺乏事件驱动的灵活性。

3. 典型应用场景

- 实时数据分析:如股票行情处理、日志流分析;

- 高并发交易系统:电商秒杀、支付清算等。

答案:B ✅